| 岡井盛夫・2015/08/05 |

||||||||||||

目の見えない人は、世界をどう見ているのか? |

||||||||||||

| 私は、「目の見えない人は、二重のハンディキャップを持っている」、と思っていました。一つは、職業選択が限られていることです。後一つは、「彼らは、不自由の生活をしている」、との思い込みでした。 伊藤亜紗著の『目の見えない人は 世界をどう見ているのか』を読みました。目の見えない人は、不自由の生活をしている」との私の思い込みは多分に、実態をよく知らないことによる誤解であることを、思い知らされました。 この文章は、著書に書かれてあることを三点に絞って、要約しました。なお、この著書には、目の見えない人にも、「見る」や「読む」の言葉が使われています。 大岡山は、やっぱり「山」なんでね 著者と全盲の木下路徳さん(※)が、目黒線の大岡山駅の改札で待ち合わせた。交差点をわたつてすぐの大学正門を抜け、著者の研究室がある西9号館に向かって歩き始めた。その途中、15メートルほどの緩やかな坂道を下っていたとき、木下さんが言った。「大岡山は、やっぱり山で、いまその斜面をおりているんですね」。 ※生まれつきの弱視、16歳のときに失明。現在は全盲。 その言葉を聞いて、著者はかなりびっくりした。なぜなら木下さんが、そこを「山の斜面」と言ったからであった。毎日のようにそこを行き来している著者にとって、それはただの「坂道」でしかなかったからであった。

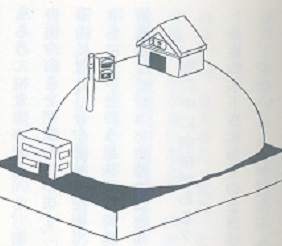

目の見えない人にとって、情報は限られている。上の図解を補足すれば、情報は、「大岡山という地名」と「足で感じる傾き」のふたつだけ。但し、目の見えない人にとって情報が少ないからこそ、それを解釈することによって、見える人では得られない空間が、頭の中に作りだされている。 木下さんによると、ー目の見える人には、洪水のような情報によって「脳の中のスペース」が殆どない。反対に、目の見えない人にとっては、「脳の中に余裕がある」。ー 【私の想像】 私は、木下さんのような全盲の人の生活を、不自由だと思い込んでいた。例えば、全盲の人が一人で2DKに住んでいるとする。彼の掃除・洗濯・炊事は、視覚以外の感覚を総動員して、目の見える人とほぼ同じように行われている。その生活を「不自由だ」とは言えない。 障害に慣れるまでは時間がかかるが、慣れた障害者なら、目の見える人が想像するほど困っている、とは言えない。 富士山、見えない人と見える人の違った空間 難波創太さんは、39歳の時バイク事故によって失明(全盲)した。彼は、目の見えない人にとって富士山は、「上がちょっと欠けた円錐形」だと言っている。 見える人にとって富士山は、「八の字の末広がり」である。つまり、「上が欠けた円錐形」ではなく「上が欠けた三角形」をイメージしている。見えない人は、三次元(立体的)でイメージしている。見える人は、二次元(平面)で見ている。 見える人は、あるいは視覚というものは、「奥行のあるもの」を「平面イメージ」に変換してしまっている。勿論、立体的であることは承知している。

目の見える人は、足は歩いたり走ったりする運動器官である、と考えている。しかし、暗闇に入ると、足の裏の感覚 足の裏から多くの情報を得られることに驚かされる。見えない世界でサーチライトの役割を果たしているのは 目でなく 足である。 足は、運動と感覚の両方の感覚を持っている。視覚から遮断されと、足も目や耳と同じような感覚器官であることが分かる。足は、「さぐる」、「支える」、「進む」といったマルチな役割を果たしている。 目の見えない人のスポーツ (省略) 見えない人の美術鑑賞? 著書によると、目の見えない人が美術鑑賞をしている。その鑑賞は、言葉を使ったコミュニケーションによって、目に見える人と見えない人の関係で生まれている。 ※作品の実物やその模型を手で触れさせなから鑑賞する方法があるが、それとは異質。この美術鑑賞は、言葉を使ったコミュニケーション(ソーシャルビュー)と呼ばれている。 ソーシャルビューの一例は、水戸芸術館の「視覚に障害がある人との鑑賞ツァー」である。 (1)参加者は、全員で30名程度。白杖を持った人が7、8人程度。 (2)一つのグループは5、6名で、その中に一人目の見えない人がいる。グルーブごとに移動して、指定の作品を順番に見て回る。一作品の鑑賞に、20分程度を要している。 (3)ここでは、見えない人であっても作品を触ったりすることができない。「ソーシャルビュー」(みんなで見る)は、言葉だけで行われている。 (4)その方法は、大体3メートルぐらいのスクリーンが三つあって、それぞれに映像が映し出される。ソーシャルビューでは、見える人が積極的に声に出して、見たものを言葉にする。 (5)但し、言葉は見える人の解説であってはならない。目の見えない人は、見える人の一つ一つの言葉を確かめる。例えば、絵画の大きさ、色、モチーフなどの「客観的情報」である。 (6)「見えていないもの」とは、その人にしか分からない、思ったこと、印象、思い出した経験など、つまり「主観的な意味」である。 (7)<見えない人は>「しばらく眺め」、回り道をして、自分なりの「入口」としたものに近づく。その過程で、もやもやしている印象を少しずつはっきりさせる。部分と部分をつなぎ合わせて、自分なりの意味を解釈や手探りで見つける。時々間違ったり、迂回したりする。この遠回りのプロセスこそが重要とされている。 (8)ソーシャルビューは、見えない人にとっても見える人にとっても、新しい美術鑑賞である。どんな解釈に到達するのか、正解はない。白鳥建にさん(ソーシャルビューの生みの親)は、「このライブ感こそ最高!」と評価している。 障害者のユーモア 障害というと、一般的には「深刻なもの」、「笑ってはいけないもの」とのイメージでとらえられている。しかし、障害者にユーモアがない訳ではない。 難波さんは、自宅でスパゲッティを食べるので、レトルトのスースをまとめ買いする。ソースには、ミートやクリームなど色々な味がある。しかし、すべてのパックが同じ形状をしている。彼にとって、パックの中身は開けて見なければわからない。彼は、このハンディをハンディとしていない。「くじ引き」や「運試し」としているのだ、とポジティブに考えている。 難波さんは他の障害者から、「回転寿司は、ロシアンルーレットだ」、と聞いたことがある。障害者は、回転してくる「寿司」を見分けることはできない。しかし、日本の障害者の中には、日本中、でこにでもある回転寿司店で、「「ロシアンルーレット」(賭博)に興じることができるのだ、と楽観的に考えている人がいる。 なお、「足が不自由である」ことが障害ではない。「足が不自由だからひとりで旅行ができない」ことや「足が不自由なために望んだ職を得られず、経済的に余裕がない」ことが障害である。 障害者の支援団体は、障害者が前向きに活動していることを積極的に支援をしている。しかし、それだけでは不十分である。要はそのような障害者を、社会的にあるいは国家的に支援するにシステムがなくてはならない。そのシステムの充実の度合いによって、その国の文化の実質が評価されている。 日本の現状は、個人及びのボランティアなどでは進んでいる。しし、国家的なシステムがあるとは言えない。その意味で、先進的な福祉国家である、とは言えない。

|

||||||||||||