岡井盛夫

ことしは、「奇跡の年」(1905)から100年です。1905年は、ニュートン以来の物理学がアインシュタインの研究によって大きくあらためられた年です。

アインシュタインはこの年、物理的世界を理解するうえで基礎になる三つの大発見をしました。そこで1905年は物理学の歴史における「奇跡の年」と呼ばれています(戸田盛和著『アインシュタイン16歳の夢』)。

※三大発見、「光電効果」・「ブラウン運動」・「特殊相対性理論」

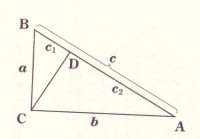

アルバートの、「ピタゴラスの定理」の証明

著書『アインシュタイン16歳の夢』は、「岩波ジュニア新書」です。著書には、12歳のアルバート(Albert

Einstein)がピタゴラスの定理を証明したことが紹介されています。

なお「ピタゴラスの定理」とは幾何学の有名な定理で、「直角三角形の斜辺の長さの二乗は、残る二辺の長さの二乗に和に等しい」、です。

| 図(1) | 図(2) |

|

|

少年アルバートは、直角三角形ABCで、辺の長さを図(1)のように、a、b、cとした。そして、C点から辺ABにおろした垂線CDによって、辺ABを長さをc1、c2に分けた。

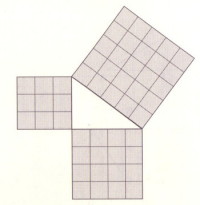

この大小二つの三角形の相似を使って、アルバートはピタゴラスの定理を数学的に証明した(※)。図(2)はその証明の結果を図式化したもの。

※数式は省略

ピタゴラスの定理と敷石(paving

stone)

アインシュタイン(Einstein)とは、ドイツ語で一つ(ein)の石(stein)のことです。「ピタゴラスの定理は敷石にヒントを得て」とも言われていますから、アインシュタインとピタゴラスは 石と三角に大いに関係ありです。

|

abcd | ピタゴラスは、BC570年頃に生まれたギリシャの数学者&哲学者です。 ピタゴラスの定理は、もっと前のエジプト時代から知られていたともいわれています『アインシュタイン16歳の夢』。 それはともかく、ピタゴラスは左図のような敷石を寺院で見て、定理を発見したという説があります。 左図は、ホームページ・豆知識「ピタゴラスの定理」から引用 |

アルバートは天才少年ではなかった

次の項目は、著書『アインシュタイン16歳の夢』の要約です。

(1)アインシュタインは天才であった。しかし、生まれつきの天才ではなかった。学校の勉強では記憶力が弱かったから、成績は必ずしもよくはなかった。大学の入学試験にも失敗している。学校の先生によく思われなかった。就職にも失敗しており苦労している。但し、少年アルバートは、数学と物理にただらぬ興味をもっていた(その後独学)。

(2)アインシュタインは、不思議と思うことについては長い時間をかけて徹底的に考えた。休むことのない根気があった。あらゆる可能性をとらえる直感(※)があった。

※「光」についても「重力」についても、人が気づかないことに気づき、その驚きを深く掘り下げて考えて、新しい理論を作り上げた。不思議さに気づいた人はいたが、彼のように 考え抜く ことができなかった。

(3)数学や物理に関心のあった二人の叔父さんに恵まれ感化を受けている。

(4)生涯にわたり、彼を助けた友人がいた(グロスマン・「アカデミー・オリンピック」の三人・ベッソーなど)

(2005年)