| 岡井盛夫・「ああ 清き流れの吉野川」(リハビリ自分史) |

| <(2)いごっそう・『破戒』・三河島事故> |

|

|

(前文略)

中学校の同じ学年の英語と社会の担任がU教師であった。朝日新聞の社説を教室で読んで聞かせる先生であった。この先生がある時、黒板に歌詞を書いて、生徒とともに歌ったことがある。不思議なことにその歌詞を今でも覚えている。

歌名は「渋民村健児の歌」であった。石川啄木の数少ない小説に『雲は天才である』がある。この小説の中で、若い啄木先生が校歌を作り、学童とともに歌う場面があった。そこに「渋民村健児の歌」を発見したのが、大学の頃だと思う。

U先生は、いわゆる反体制派の教師であった。昭和三十年代は文部省(教育委員会)と日教組の間に激しい抗争があったが、U先生が体制に反抗したことは明らかだった。そして、周囲からみえみえの「弾圧」を受けたという。しかし、いごっそう先生は最後まで妥協しなかったという。

いつか帰省の折り、山間僻地に赴任している先生を、一升瓶をぶら下げて訪ねようと思ったことがあった。しかし、なにか腰が重くて実現しかなった。この先生との再会も果していない。

一升瓶をぶら下げて、遠い坂道を歩くことができない体になった。好きな酒も自重している。

U先生と一緒に「渋民村健児の歌」を歌いたいと、無性に思う。

春まだ浅く 月若く

命の森の 夜の香に

あくがれいでて わが魂の

夢むともなく 夢むれば

さ霧の彼方 その上の

思いは遠く たゆたいぬ

(平成四年四月二十四日)

【あとがき】

U先生とは、その後文通がありました。今は故人です。(11/04/15)

|

私的「いごっそう」の心理的分析

−竜馬はいごっそうであったか−

|

|

|

冒頭に断りたいが、私や多くの友人は、ふるさと高知のことをよく土佐という。鹿児島のことを薩摩といい、山口のことを長州という人は少ないと思うが...。

「いごっそう」とは土佐の方言で、頑固で偏屈で自説を曲げない性質のことを言う。土佐では、「あの男はいごっそうだ」とやや批判的に使う。

「いごっそう」の一般的な心理的分析はできない。ただ、私も自分を「いごっそう」だと思うので、私的な「いごっそう」の心理的分析を試みたい。

分析その1

「いごっそう」は、けっしてほめられる性質ではない。しかし、土佐人はこの独特な気性に、なにかしら愛着を感じている風があり、誇りにしている人もいる。

勝気で強がりな「いごっそう」は、苦境や土壇場でも卑屈に生きることだけはしたくないという、一種の理想主義を持っている。

口論やなんかで引くに引かれず、袖を引く人を待っている、だらしない「いごっそう」もいる。

分析その2

「いごっそう」は,世渡りが下手である。要領を使うことを嫌い無視するので、人から無骨者と言われることが多い。『ぼっちゃん』に出てくる、<やまあらし>にその典型を見ることができる。「いごっそう」は,その性質が強ければ強いほど、世の中で通用しないことをよく知っている。さりとて、「いごっそう」は曲げたくないので、ある一面論理性を高めようと努力する。しかし、論理性を高めれば高めるほど、状況変化の激しい世の中に上手に乗れないことを知る。「いごっそう」は時折おとなしく振る舞ったり、傍観的になったり、ある時は皮肉的にもなる。

分析その3

「いごっそう」は、一人立ちの精神であり、個性的で、徒党を組むことを極力きらう。

「いごっそう」を表に出して、組織に乗り切れずにいる人もいる。「いごっそう」を表に出すと孤立することも知っているので、それを避けて自重する人もある。

自分を抑えて、仲介的なすばらしい業績を残した人に坂本竜馬がいる。竜馬は「いごっそう」であったかないか、私の答えは「NO」であるが、「いや、絶対にいごっそうだ」という「いごっそう」の友がいそうな気がする。もし、「YES」だとしても、スケ−ルの大きい「いごっそう」であったに違いない。

(平成四年二月)

|

|

|

|

さっちゃん(本名幸子)は、生まれて間もなくはしか(麻疹)にかかり、それがもとで両目を失明した。4歳のとき、肺炎をこじらせて他界した。昭和8年生まれであったから、私のすぐ上の姉であった。

私の家族は、さっちゃんを入れて6人の子沢山であったが、さっちゃんが一番の利発であったという。目が不自由のせいか、臭覚の鋭い子であったという。家中で探し物をする時、匂いや香りをたよりに、その在り場所を誰よりもはやく指摘したという。

私は昭和10年に生まれた。虚弱体質であったという。生まれてもまなく、何の病気は不明だが、危篤状態になった。往診の医師も「薬石効なし」とさじをなげた。気のはやい隣のおんちゃん(おじさん)は、小さな棺桶を作ったという。

さっちゃんは、誰よりも私の病状を気遣ったという。私の枕もとで、かしこまって小さな胸を痛めていたのであろうか。私は奇跡的に回復した。

さっちゃんには写真がない。勿論、私の記憶にもない。ただ、墓が残っている。

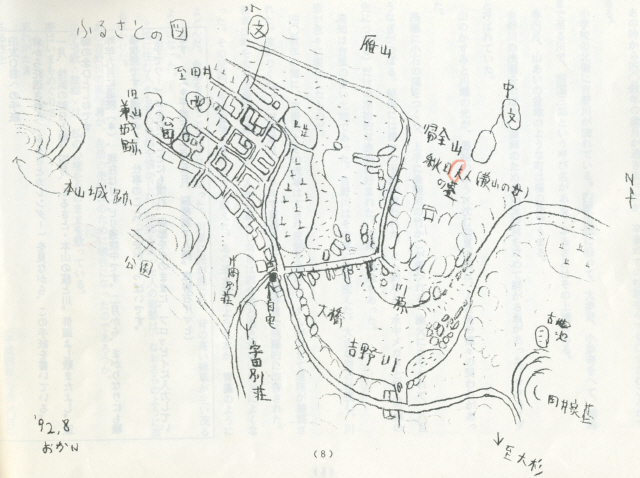

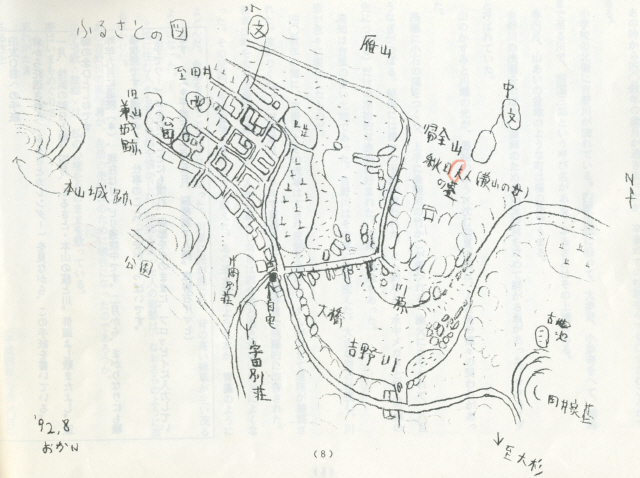

さっちゃんの墓は、町はずれの小高い丘にある。丘の下が峠になっていて、峠からは町が一望できる。吉野川に橋(通称大橋)がかかっている。その背景に、桜名所の公園がある。史跡と小学校と営林署などがあり、町並みは、箱庭のように美しい(昭和30年頃まで)。

戦争中、出生兵士の少年が、この峠を木炭バスでこえる時、熱い思いでふるさとを見収める場所であった。峠をこえると風景は一変する。この地では珍しい広々とした田園が続く。

さっちゃんの墓標は、父が手作りしたもので、こじんまりして手がこんでいる。なにか、龍宮城を思わせる家の形をしている。薄幸の子を思う若い親の気持ちが滲んでいるようだ。

さっちゃんは、父と母の墓に抱かれるようなところに眠っている。

(平成4年8月)

|

【補】脳梗塞で

利き手の右手が不自由になりました。

この絵は、左手で書きました。

右下の「岡井家の墓」

に「さっちゃんのお墓」があります。

「至大杉」は、昔国鉄土讃線、今はJRの駅です。

(11/04/11) |

|

|

|

|

|

中学校の国語の教師から、「是非読みなさい」と推薦された本があった。中学生歴史文庫『近代日本の文学』(猪野謙二著)という小さな本である。この本は、私の青年期に少なからず関わりをもったという意味で因縁深い。

『近代日本の文学』は、明治から昭和にかけての、日本文学の流れを概括したものであったが、その中で、島崎藤村の『破戒』(※)が自然主義文学の代表作として紹介されていた。

高校に入学してからある日教室で、「『破戒』を読んでみたい」と言ったところ、即座に「俺が持っている。貸してやろう」という友がいた。M君であった。読了して返本した後に感じたことだが、『破戒』は白い表紙で、いたみもなく大事に保存された本であった。

※主人公・瀬川丑松は「部落民」出身の教師

M君とは大学時代に一回、社会人になってから一回〜二回、横浜の私の下宿で会ったことがある。その後音信が途絶えていたが、ある時突然、彼が自殺したと聞いた。自殺の原因は不明であったが、「彼は、出生に強い引け目をもっていた」とか、「いわれない差別に苦しんでいた」とかの風評が流れた。

話は前後するが、驚いたことに『破戒』は、私が受験した大学の入試問題に出題された。しかも、『近代日本の文学』の中の『破戒』のくだりが紹介されて、二、三の設問があった。私は『破戒』の近代日本文学における役割を評価した上で、その本に書いてあるままに著者・藤村を批判した。 |

「丑松は教え子と別れるとき、自分が<部落民>であったことを告白し、そのことを教え子の前で謝った。しかし、何故謝らなくはならないのであろうか?それは丑松が心の中で差別を認めたことになり、人間としての当然の主張がみられない。それはひいては文学者藤村の弱点だといわざるをえない」と。

因縁はつづく。昭和二十九年四月、大学に入学。一般教養で、文学史概論という学科を選択したが、テキストは『近代日本文学の研究』という本であった。つまり,中学生歴史文庫『近代日本の文学』は『近代日本文学の研究』(猪野謙二著)を中学生向けに書き直したものであった。講師は西郷信綱教授であった。勿論、大学の入試問題は西郷教授の出題であった。

奇遇というか因縁話は別として、藤村の時代も戦中戦後の時代も数えきれないほどの差別の歴史があった。そして、いまなお差別の現実があると聞く。少年の頃、ともに学んだ友人達にも、差別を避け故郷を去った例が少なく無かった。彼らのあどけない幼な顔と、若くして世を去ったM君の寂しそうな横顔を思い出す。

(平成四年二月二十二日)

【あとがき】

差別は、元はなりわいに端を発しているという。その後長い封建社会の中で、身分的上下関係の中で固定化されていった。封建社会では、人間の能力とは別に、職業や出身身分ということが差別の拠り所となって、差別意識は助長され根づいていった。身分社会は、上からの虐げを正当な反抗という形ではなく、自分よりは下の身分へと逃れとしわ寄せの形になって、段々と下の身分をつくり波及していった。恐ろしいのは、封建社会が終わって、近代社会が進み現代社会になっても、差別意識だけが残り、連綿と生き続けているということである。

|

|

|

|

昭和37年5月3日、国鉄三河島駅の近くで、貨車と上下列車が三重衝突した。死者は106名、重軽傷者は325名の大惨事であった。私はこの衝突事故に遭遇し、九死に一生をえた。

当日は、会社のバス旅行で潮来地方に出掛けた。その帰り道、バスを途中下車して、友人U君、後輩のO君とS君とで、我孫子の先輩の家に立ち寄った。ご馳走をいただいての帰り道、四人は上野行き上り列車に飛び乗った。

下車駅秋葉原駅は、列車の進行方面に向かって前方が便利が良いということで、四人は走行中の車両を前へ前へと進んだ。列車のゆれと酔いと疲れで、前から二両目まできたところで、後部の座席に座りこんだ。もし、一両目まで進んでいたら、四人の運命はその時までであった。四人はすぐに眠りについた。その後は私の記憶である。

暫く眠って、急に列車の速度が早まったような感じがした。突然強い振動が始まった。座席から振り落とされるように飛び起きたところに、鉄柱があった。無我夢中で鉄柱にしがみついた。脱線してなお走る列車の激震、鉄柱にしがみついた体がくるくる回転しながら、遠心力でもぎ取られそうになる。列車が大きく傾き、どこかに落ちていく。車両の上部に火花がちって今にも押しつぶされそうだ。

「もうだめか」

「こんなところで死にたくない」

「生きたい」

と、瞬時に思った。同時に恐怖を実感したその時、列車は横倒しになったまま止まった。

U君が安否を確認している。四人とも無事のようだ。横倒しになったドア−のガラスを蹴破って外に出ようとしている仲間がいる。その後に続く。列車から這いだしたところで、片足に靴がないこと、カメラの入ったバックを置き忘れたことに気づく。O君はキャンバスと絵の具を忘れたという。とってかえそうとして、U君になだめられた。

とにかく、四人が助け合いながら、横転の列車の上を歩いて、軌道に飛びだした。周囲は暗くてはっきり分からないが、大勢の死者がいる。けが人がそこここにうずくまっている。無言の死者を踏みつけた仲間もいた。鉄塔の下敷きになった人がいた。助けようと試みたが、人力では如何ともしがたい。

四人は線路づたいに三河島駅にむかった。駅のそばの小さな食堂に入った。鏡に写した自分の姿に驚いた。全身ほこりだらけであった。U君は我孫子の先輩や新妻に電話をかけた。私はサンダルを買った。

電話を受けた先輩宅では、事故をテレビで知り、先輩が三河島駅にむかった後であった。

後から聞いた話では、現場は大混乱、普通人の入場は許されなかった。先輩は「新聞記者だ」と偽って現場に入ったが、あの惨状に成す術がなく、やがて自宅に帰ったということだった。

その日の帰り道、桜木町駅でこの事故の被害の大きさを知った。

翌日、私は予定の職場旅行(伊豆)に出かけた。周囲の人からは、「大事故の後、性懲りもなく」といわれたが、旅館の宴会では、私の体験談が持ちきりで、芸者さん達は私を放さなかった。

この旅行から帰った後、遺失物をもらい受けるため指定の駅に行った。

係の駅員が怪訝そうに、「ほんとにご本人ですか」と何回も尋ねた。

駅員が尋ねるのも無理がなかった。遺失物のあった車両は上り列車の二両目。翌日の新聞では、一両目は跡形もない有り様、二両目は軌道を離れて人家に転落、突っ込んだままの状態であった。カメラは手元にかえったが、靴の片方は見つからずじまいであった。

(平成4年5月30日)

|

| 昭和毎日:三河島事故 - 毎日jp(毎日新聞) |