岡井盛夫・参考書『司馬遷』(武田泰淳著)

|

司馬遷と匈奴

|

この文書は、武田泰淳著『司馬遷』の中の「匈奴問題」と、司馬遷の人格(※)についての感想文です。文中の箇条書きは、主に著書『司馬遷』(史記の世界)からの引用および要約です。

※官刑(後述)と歴史家の人格との関係。

匈奴とは?

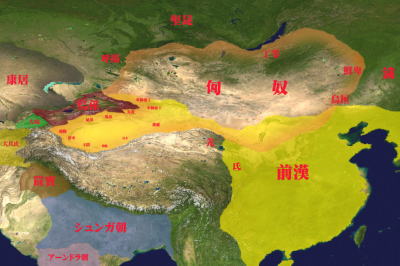

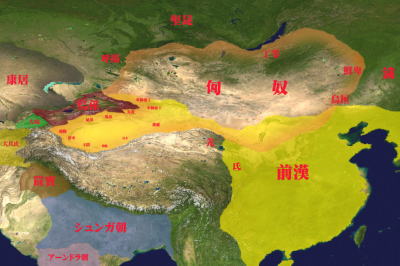

匈奴とは版図であり、その地域に住んだ遊牧民族です。下の図は、前漢時代の匈奴の版図です。時折、彼らは周辺地域に侵入し、強奪を繰り返しました。秦の始皇帝から明の時代まで、中国の皇帝をして万里の長城を築かせ、恐れられたことで有名です。

|

|

| 参考事項 |

前漢(BC208~8年)

秦が滅亡した後の皇帝

|

武帝(在位、BC141~87年)

第7代の皇帝

|

司馬遷(BC135から87年)

|

|

|

| aaa |

匈奴についての前文

(1)漢帝国にとって匈奴問題は、生死にかかわる大難題であった。漢の政治家の一人ひとりにとって、逃れざる課題であった。匈奴は、一日も忘れることのできぬ、離れることのできぬ敵であった。この敵を倒すことが、漢政治家の絶対目的、いわば宿命であった。

(2)司馬遷著『史記』の「匈奴列伝第五十」は、匈奴問題の集大成である。精密な歴史的研究であり、他の列伝に見られるような暗示的、象徴的な点は少なく、現実を直視して精彩を放っている。

(3)『史記』の中の「匈奴問題」は外交政策ではなく、国内政治に関わるものであった。外に対する戦闘行為であるばかりではない。内に対する政治刷新、官吏粛清が提言されている。ことに、世界の中心たる武帝に対する激しい批判でもあった。

(4)蒙恬(もうてん)は秦の将軍であり、匈奴征討将軍であった。「蒙恬列伝」には、蒙恬蒙毅の兄弟が始皇の信任を得ていたことが書かれている。しかし、始皇が死ぬと一人は殺され、一人は自殺した。司馬遷の批判によると、蒙恬が匈奴を防ぐために長城建築を開始した。それがそもそもの誤りであった。天下動乱の後を受けた秦であるから、まず内政に心を尽くし、人民を安んじてから事を起こすべきであった。匈奴は単なる夷狄(いてき)ではない。文化生活において全く対立する世界である。 |

匈奴の天性と文化

(1)匈奴の歴史は古い。その生活の伝統は古い。彼らの生活は漢とは全く違っている。平時は牧畜を事とし、禽獣を狩猟して生計をなし、事あれば、皆戦闘を習って攻撃侵略する。これが彼らの天性である。壮健を貴び、老弱を賤しみ、利あるを知って、礼儀を知らぬ。父母妻子の観念も、およそ漢とはかけはなれている。

(2)匈奴の文化と生き方は、変わっている。しかし司馬遷は、「匈奴の生き方を正しくないといえるだろうか」、と自問している。

①中行説(ちゅうこうえつ)は、文帝の代に匈奴にあって、政治的指導者として漢を悩ませた。彼は、匈奴文化を解説して漢文化の危機を指摘している。司馬遷は彼を肯定してはいないが、反面教師としている。

②匈奴では、人は家畜の肉を食し、その汁を飲み、その皮を着用し、家畜は草を食し水を飲み、時につれて移り動く習いである。そのため事あれば騎射を習い、事なければ平和を楽しむ。匈奴の法は軽くて行いやすく、君臣の間も簡単であるから、一国の政治は一身のようにまとまっている。

③父子兄弟か死んで、その妻を取って妻とするのは、その系統が絶えるのを喜ばないからだ。匈奴の家族関係は乱れているようだが、種族の正統は必ず立って行く。

④中国では、形式上は父兄の妻は娶らないが、親族が疎遠になると、互いに殺し合って、姓を易(か)えることはよくある。礼儀をやかましく言う結果、上下互いに怨み合うことになり、家屋建築を盛んにしたあげく、生産力が消耗してしまう。農業をはげんで衣食の糧とし、城壁を築いて自衛するため、人民は事ある時は度々工事に使われている。

(3)匈奴は 単純にして素朴である。彼らに、鉄火の如き戦闘以外の文化はない。閨閥、派閥、酷吏、侫幸(ねいこう)など、こざかしき輩は、匈奴にとって無用の長物である。

司馬遷の「李陸擁護の禍」

司馬遷が官刑を受けたのは、武帝への勇気ある諫言の結果でありました。後世から見れば、武帝が側近の俗論に左右されて、間違った政治決断をしたことが原因です。

(1)太初四年(BC101年)、漢の中心政策は、匈奴に眼が向けられた。BC102年、漢の使者を迎えた匈奴の態度は高慢で、しかも悪いことに、秘密の脅迫的工作が露見してしまい、漢と匈奴の関係は悪化した。

(2)BC99年に武帝は派兵を決断したが、ここで李陵が単独行動を願い出た。

(3)結果的に武帝は李陵と彼の配下5000の歩兵出陣を許し、李陵は敵地深くに入って情報収集などに成果を挙げた。しかし、3万を超える敵軍と遭遇し包囲されてしまい、彼は激しい戦いを繰りながら退却を続けた。匈奴に打撃を与えた彼であったが、矢も尽き裏切りもあって、ついに、李陵は投降の道を選んだ。

(4)本来なら、武帝の方針に反して申し出た戦いに敗れたのだから、李陵は自刃すべきところであった。李陵が投降したという報に触れ、怒った武帝は臣下に処罰を下問した。皆が李陵を非難する中、司馬遷ただ一人彼を弁護した。

(5)司馬遷は、李陵の人格や献身さを挙げて国士だと誉め、一度の敗北をあげつらう事を非難した。司馬遷は、5000に満たない兵力だけで匈奴の地で窮地に陥りながらも死力をふりしぼり敵に打撃を与えた李陵を、「過去の名将といえども及ばない。自害の選択をしなかった事は、生きて帰り、ふたたび漢のために戦うためである、と擁護した。

(6)しかし、武帝の側近たちは、李陵が匈奴に降伏したことの一時的事実を取り上げて、彼を「弱者」と断定した。

(7)天漢三年(BC9898年)になると武帝も考えを改め、逃げ延びた部下に恩賞を与え、李陵を救う手を打ったが、これは成功しなかった。加えて、ある匈奴の捕虜から、李陵が匈奴兵に軍事訓練を施しているとの誤報がもたらされ、事態は一変した。武帝は激怒し、李陵の一族は全て処刑された。そして、この累は司馬遷にも及び、屈辱的な官刑(腐刑)が処された。

司馬遷の恥辱と『史記』

下記は、武田泰淳著の『司馬遷』の冒頭部分です。

-司馬遷(しばせん)は生き恥さらした男である。土人として普通なら生きながらえる筈のない場合に、この男は生き残った。口惜しい、残念至極、情けなや、進退谷(きわ)まった、と知りながら、おめおめと生きていた。腐刑と言い官刑と言う、耳にするだにけがらわしい、性格まで変えるとされた刑罰を受けた後、日中夜中身にしみるやるせなさを、噛みしめるようにしていき続けたのである。そして執念深く「史記」(※)を書いていた。「史記」を書くのは恥ずかしさを消すためではあるが、書くにつれてかえって恥かしさは増していたと思われる。-

官刑(腐刑)とは、刑として男根を切除することです。辞典には、「去勢をもって刑とする。死刑につぐ重刑。司馬遷の時代には、死刑を宣告された場合、腐刑を願い出れば死を免れることができた」、と解説されています。

関連する言葉として、宦官という言葉があります。宦官とは、「昔、中国で後宮に仕えた、去勢された男の役人」、と解説されています。宦官は、残酷であっても「職業」です。官刑は、あくまでも刑です。去勢ということで共通していても、意味合いが全く違います。

武田泰淳著の『司馬遷』には、司馬遷は下獄からの『史記』や手紙執筆の文面で、「恥辱をうすめ消して」とあります。勿論、その恥辱の深さを第三者が推し量ることができません。

司馬遷は、官刑によって男ではなくなりました。しかし、人格は失っておりません。つまり、官刑前の歴史家として、人格を継続して生き抜いております。

一人の日本人の読者からみれば、武田泰淳著の『司馬遷』評とは、少し表現が違います。司馬遷は武帝(独裁者)の独断と、側近たちの間違った上申と誤解

によって、官刑という残酷な運命に置かれました。しかし、官刑によって「男」は否定されても、歴史家・司馬遷の業績は、古代中国史は勿論、世界史の中で燦然と輝いております。言い換えれば、司馬遷の『史記』や手紙文は、結果的に、官刑(恥辱)に打ち勝って、それらを乗り越えています。そのことを裏付けて、官刑とは関係なく、『史記』という歴史的文献が歴然として残されています。

(2014/06/01) |

|